不動産投資で課される税金は?税金対策・確定申告のコツまで要チェック

不動産投資で課される税金は?税金対策・確定申告のコツまで要チェック

- 不動産投資のGALA NAVI >

- コラム >

- 不動産投資 >

- 不動産投資で課される税金は?税金対策・確定申告のコツまで要チェック

不動産の取得・運用・売却時にはさまざまな税金がかかります。「難しそうでわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。不動産投資をする上で収支計算は不可欠であり、また正しい知識を付けることは税金対策にも効果的です。

そこでこの記事では、不動産投資に関連する税金について詳しく解説します。物件の取得・運用・売却と、タイミングごとに分けて解説しており、理解を深められる内容です。後半では節税についての注意点にも触れていますので、リスクヘッジにお役立てください。

1.不動産投資|取得時にかかる税金

不動産投資は、収益物件を手に入れてからが本格的なスタートといえます。取得時にかかる税金は、「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」が代表的です。それぞれの概要や税率の算出方法などを具体的に押さえておきましょう。

? 1.不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得した際にかかる地方税です。購入した場合だけでなく、贈与や家屋の建築、等価交換によって取得したケースも含まれます。※相続で取得した場合などは原則課税されない

不動産取得税の納税額は「課税標準額×税率」で算出され、不動産購入額に応じて課されるわけではありません。課税標準額は、固定資産課税台帳により評価・決定された価格です。また、本則の税率は4%ですが、軽減措置も設けられています。算出する際は、自身のケースで対象となる税率などをリサーチしましょう。

申告期限は自治体により異なり、東京都の場合は、30日以内に管轄の都税事務所(都税支所)・支庁に申告する必要があります。その後、半年から1年半の間に「納税通知書」が届き納税する流れです。

参考: 『不動産取得税|東京都主税局』

? 2.登録免許税

登録免許税は、不動産登記の際に発生する国税です。税額の算出方法は、「課税標準額(土地や建物の評価額)×税率」で算出され、税率は登記の種類によって以下のように異なります。

| 登記の種類 | 税率 | 備考 |

| 土地の所有権を登記 | 2.0% | |

| 建物の所有権を登記 | ・所有権保存登記:0.4% ・所有権移転登記:2.0% |

・新築建物を購入:所有権保存登記 ・中古建物を購入:所有権移転登記 |

| 抵当権設定登記 ※不動産投資ローンを組む場合 |

0.4% | 課税標準額は借入額となる |

参考: 『登録免許税の税額表|国税庁』

? 3.印紙税

印紙税とは、印紙税法に定められた「課税文書」に対して課税される国税です。印紙税は、取引の金額に応じて課税額が決定し、収入印紙を貼り消印することによって完了します。不動産投資にかかわる課税文書の例を以下にまとめました。

| 文書名 | 概要 |

| 不動産の売買契約書 | 土地や建物の売買時に結ぶ |

| 建物の建築請負契約書 | 建物の建設やリフォーム時・工事や建築に関する契約 |

| 金銭消費貸借契約書等 | ローン借入時に金融機関と結ぶ |

参考:『印紙税|国税庁』

2.不動産投資|運用でかかる税金

運用中は、収入の発生による所得税や住民税を納める必要があります。固定資産の所有により、固定資産税や都市計画税も納税しなければなりません。また、運用している不動産の規模に応じて、消費税や個人事業税も生じることも押さえておきたいポイントです。

? 1.所得税・住民税

家賃に代表される不動産投資による収入は、「不動産所得」に区分されます。不動産所得は、総合課税制度の対象所得で、各種の所得金額を合計した上で税額を算出し、申告の上納めなければなりません。以下に所得税、住民税の算出方法をまとめました。

【所得税の算出方法:不動産所得】

| 手順 | 計算式 | 備考 |

| 1.不動産所得を求める | 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費 | ・不動産投資では保険料や管理委託費、修繕費などを経費として計上できる ※返還する必要のある敷金は、収入に含まれない |

| 2.課税所得を求める | 課税所得=不動産所得+総合課税の対象となる所得-各種所得控除額 | ・総合課税の対象となる所得として、給与所得や雑所得などがある |

| 3.所得税額を求める | 所得税額=課税所得額×税率-控除額(速算表を用いた場合) | ・累進課税制度が採用されており、所得額によって税率が異なる |

【住民税の算出方法】

住民税は所得割と均等割などがあり、前年度の所得に応じて課税されます。個人で申告する所得税と異なり、自治体によって計算される仕組みです。所得割は課税所得に対して、10%(道府県民税・都民税4%+市区町村民税6%)の税率で課税されます。※指定都市では、配分が変わり道府県民税2%、市区町村民税8%

| 住民税の種類 | 計算式 | 備考 |

| 所得割 | 所得割額=( 総所得金額-所得控除)×税率(合計10%)-各種控除額 | ・前年度の所得額に応じて計算される |

| 均等割 | 道府県民税・都民税+市区町村民税 | ・所得金額にかかわらず定額 ・自治体により異なる場合がある |

参考:『総合課税制度|国税庁』

参考:『所得税の税率|国税庁』

参考:『身近な税|財務省』

? 2.固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、土地や建物の所有者が納める地方税です。1月1日時点での所有者に対して課税されます。不動産売買においては、引き渡し後の費用を日割り計算して買主が負担するといった対応がとられることもあるため、清算方法を把握しておきましょう。

都市計画税は都市計画事業や土地区画事業の費用徴収を目的としています。都市計画法の規定する区域にある不動産の所有者が対象です。対象地域にある場合、固定資産税と同時に課税されます。固定資産税・都市計画税の税額の計算式などを以下にまとめました。

| 税 | 計算式 | 備考 |

| 固定資産税 | 固定資産税=課税標準×1.4% | ・税率は自治体によって自由に設定できる ・標準税率は1.4% ・建物の固定資産税は3年ごとに見直される ・軽減措置がある(小規模住宅用地の特例、新築の特例など) |

| 都市計画税 | 都市計画税=課税標準×最高0.3% | ・税率は最高で0.3%(制限税率) |

? 3.消費税(状況により異なる)

不動産投資では、状況によって消費税が課されるケースがあります。具体的には基準となる期間(具体的には前々年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合などに「課税事業者」となり、納税義務が課される仕組みです。以下の表に課税対象と非課税対象の代表的な例をまとめました。

| 区分 | 具体例 |

| 課税対象 | ・建物(収益物件など)の売買金額 ・居住用以外の家賃(事務所・店舗・倉庫など) ・駐車場(住宅に付随する場合を除く) ・家賃に含めない場合の公共料金 |

| 非課税対象 | ・礼金 ・土地売買 ・要件を満たした居住用の家賃や共益費 ・家賃に含める場合の公共料金 |

参考:『集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定|国税庁』

? 4.個人事業税(一定以上の規模と認められた場合)

一定の規模以上で不動産投資をしている事業主に対して、個人事業税が課されるケースがあります。青色申告の場合、計算式は「個人事業税=(不動産所得の金額+青色申告特別控除額-事業主控除※290万円)×5%(税率)」で算出し、290万円を超えた分に課税される仕組みです。

個人事業税は地方税の一種で、3月15日までに前年の事業所得を管轄の税務署に届け出る必要があります。ただし所得税の確定申告や住民税の申告を済ませている場合は、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。

3.不動産投資|売却時にかかる税金

不動産投資で収益を得る方法のひとつが、収益物件の売却です。物件の売却に伴い、プラスの譲渡所得に対しては所得税や住民税、抵当権抹消登記をする際は、登録免許税がかかります。また、一定の規定を超えた場合は、建物部分に対する消費税の納税義務が発生することも覚えておきましょう。

? 所得税・住民税

不動産の売却に伴いプラスの譲渡所得が発生した場合、所得税や住民税が課せられます。なお、給与所得やほかの所得と分けて考える「申告分離課税」のため、損益通算はできません。以下に算出方法など概要をまとめました。

| 手順 | 計算式 | 備考 |

| 1.譲渡益を求める | 譲渡益=譲渡価額-(取得費+譲渡費用) | ・取得費:不動産購入時の支出 ・譲渡費用:売却時の仲介手数料や契約書に貼る印紙代なども含む |

| 2.課税譲渡所得を求める | 課税譲渡所得額=譲渡益-特別控除額 | ・特別控除額:特例の適用により控除される金額 |

税額は、「課税所得金額×税率」で計算しますが、所有期間に応じて以下のように税率が変動します。

| 所有期間 ※取得した日から譲渡した年の1月1日時点まで |

税率 |

| 長期譲渡(所有期間が5年を超える) | 所得税15%+住民税5%=合計20% |

| 短期譲渡(所有期間が5年以下) | 所得税30%+住民税9%=合計39% |

? 登録免許税(抵当権抹消登記)

金融機関から融資を受けている、もしくは完済した物件を売却する場合、登記上の抵当権を外す手続きをすることが一般的です。抵当権抹消手続きには、登録免許税を納税しなければなりません。

| 登記の種類 | 登録免許税の計算式 | 備考 |

| 抵当権抹消 | 登録免許税=不動産の個数×1,000円 | ・不動産1個につき1,000円 ・土地と建物は分けて数える 例)マンション1室の場合:土地が1個、建物1個として計算され、2,000円が納税額※仮に土地が2筆に分かれている場合は、3,000円が納税額になる |

? 消費税(状況により異なる)

収益物件などを売却した場合は、建物に対して消費税がかかります。土地代を含む売却額すべてに、消費税がかかると誤認しないようにしましょう。なお、基準となる期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えないケースでは、原則として消費税の課税対象にはなりません。以下に具体的な例を挙げます。

【課税売上高が800万円の投資家が、1,600万円の収益物件(建物)を売却したとき】

・売却した年度:消費税は課税されない

・2年後:課税事業者となり、消費税を納める(課税売上高がある場合)

また、以下は売却時に消費税が発生する費用の例です。

・税理士や司法書士への報酬

・不動産会社に対する仲介手数料

・融資資金に関する手数料(ローン一括繰上げ返済も含む)

4.不動産投資の経費計上と損益通算で税金対策を!

運用中は、各種税金の支払いや管理費、修繕費などの支出が発生します。不動産投資において、コスト感覚を身につけることは大切です。ここでは、不動産投資の節税にも役立つ、会計処理や経費の種類について詳しく解説します。

? 経費になる費用を確認

不動産投資において課税対象となる所得は、家賃収入などから必要経費を差し引いた額です。経費を漏れなく計上するために、対象となる項目を正しく理解しておきましょう。不動産投資に関連する主な経費について、概要をまとめました

| 種類 | 内容・備考 |

| 1.管理費 | 設備の点検、清掃などにかかる費用 |

| 2.修繕費 | 修繕、リフォーム代 |

| 3.通信費 | 不動産投資のために購入したソフトやアプリの代金、物件情報を調べる際のインターネット費用など |

| 4.交際費 | 担当者との打ち合わせに伴い発生した費用など |

| 5.保険料 | 火災保険料や地震保険料 |

| 6.管理会社への委託料 | 管理会社への委託で発生する費用(家賃集金や入居者募集など) |

| 7.広告宣伝費の手数料 | 賃貸仲介会社への仲介手数料や、管理会社などへの宣伝費など |

| 8.情報収集関連費用 | セミナーや書籍代 |

| 9.旅費・交通費 | 現地訪問、交渉・契約時の移動費 |

| 10.ローンの金利 | 建物と土地にかかる金利が対象※ローンの元金は対象外 |

| 11.減価償却費 | 法定耐用年数に応じて償却 |

| 12.司法書士や税理士への報酬 | 依頼時に発生(司法書士への登記依頼、税理士への確定申告依頼など) |

| 13.不動産売買や運用時にかかる税金 | 固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税、印紙税など |

? 減価償却も節税効果あり

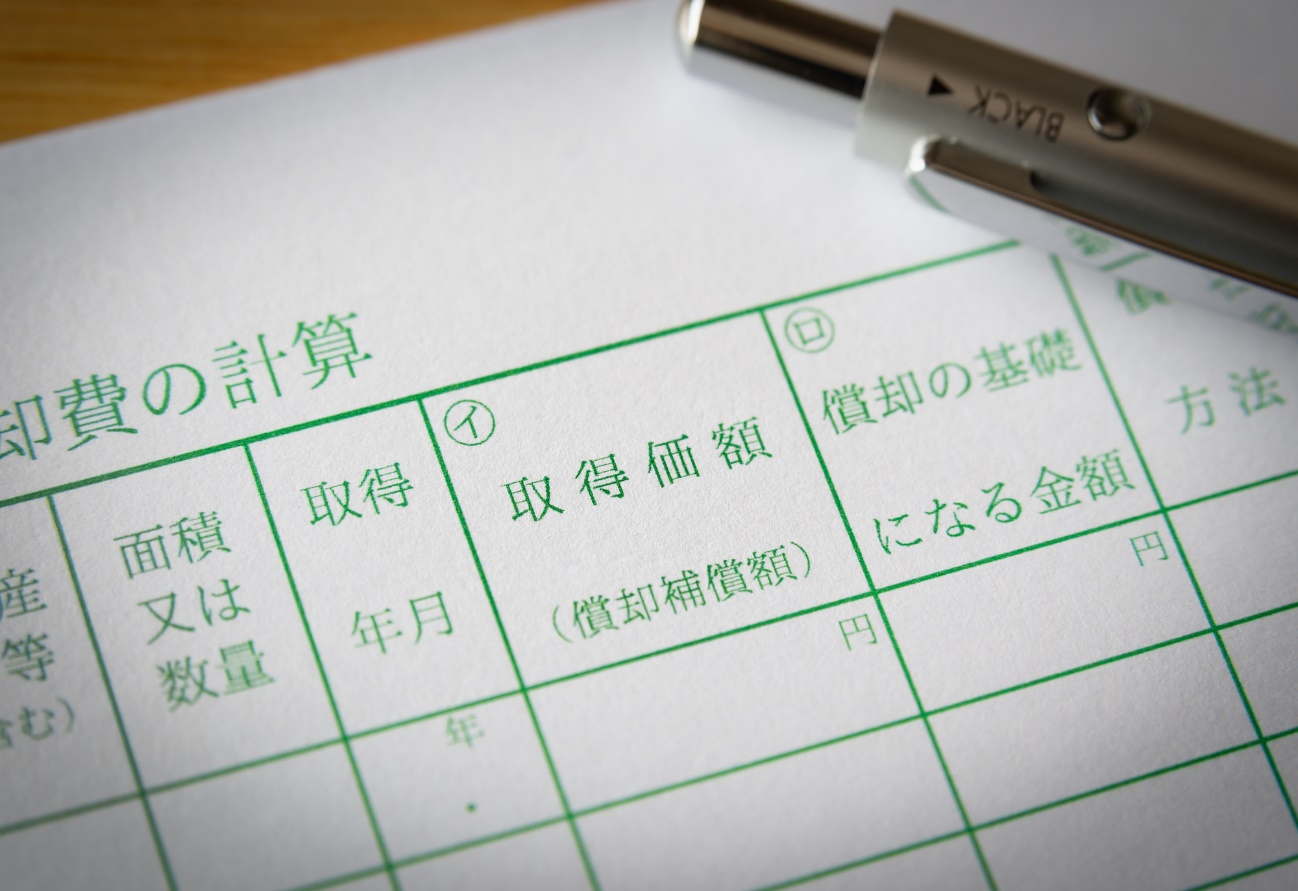

減価償却とは、法定耐用年数や償却率、償却期間といった、一定の基準をもとに取得費を償却する会計処理を指します。不動産投資において対象となるのは建物や付属設備です。減価償却費は経費計上できるため、税金対策に効果的とされています。

なお、償却資産の評価に用いる耐用年数や償却率・償却期間は、建物の構造などによって定められています。以下は主な建物の耐用年数です。

| 構造 | 耐用年数 | 備考 |

| 木造・合成樹脂造のもの | 22年 | 店舗用・住宅用のもの |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 47年 | 住宅用のもの |

| 金属造のもの | ・4mmを超えるもの:34年 ・3mmを超え、4mm以下のもの:27年 ・3mm以下のもの:19年 |

店舗用・住宅用のもの |

? 損益通算で課税所得を減らす

不動産投資では、初期費用や長期の空室、突発的な修繕費の発生などを原因として、赤字が出るケースも考えられます。不動産投資の運用で赤字となった場合、マイナス分を給与所得などから差し引いて申告可能です。

このことを「損益通算」と呼びます。課税所得が小さくなることによって、課せられる所得税や住民税を減らすことができる仕組みです。

5.不動産投資の確定申告は青色申告で「青色申告特別控除」を受けられる

不動産所得が20万円を超える場合、収益物件を売却して売却益が出た場合は、原則として確定申告をしなければなりません。サラリーマンの場合は基本的に確定申告する必要がないため、十分な知識をもっていない、という方もいるでしょう。

不動産投資による確定申告では、青色申告と、いわゆる白色申告のどちらかを選べます。それぞれの特徴について把握し、自身に最適な方法について理解を深めておきましょう。

? 「青色申告特別控除」とは

青色申告をする場合は、所定の期日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出する必要があります。また、要件のひとつとして「正規の簿記」での記帳が求められており、複式簿記での申告が一般的です。

青色申告にはいくつかの特典があります。そのひとつに「青色申告特別控除」があり、条件を満たす事業者に対して10万・55万円・65万円の特別控除が設けられていることが特徴です。課税所得額から特別控除額を差し引けるため、所得税や住民税の節税に効果的な役割を果たします。

? 基準を満たせば65万の特別控除を受けられる

青色申告で65万の特別控除を受けるための要件のひとつとして、事業的規模であると認められることが挙げられます。建物の貸付けにおける基準は、以下の通りです。

・アパート、マンション:独立した部屋が10室以上

・独立家屋:おおむね5棟以上

事業的規模と認められ、さらにe-Taxによる申告または電子帳簿保存などの要件を満たすことで、65万円の控除を受けられます。

参考: 『事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁』

? 手軽さ重視派は白色申告を

青色申告でない一般的な申告の形式を指す、いわゆる「白色申告」は、簡易簿記というシンプルな方法で帳簿付けできることが特徴です。また、申告前に必要な届出もありません。「経理業務を手軽にしたい」という方に適する方法といえるでしょう。

ただし白色申告には、特別控除がありません。また、青色事業専従者給与額の必要経費算入や、純損失の繰越しといった特典も受けられないため、節税できる手段が減ることを覚えておきましょう。

6.節税対策だけを目的に不動産投資をするのは危険?

所得の損益通算による節税は、赤字経営が前提となります。節税を第一の目的にして赤字経営を続けた場合、最終的には資産形成で失敗するリスクを高めてしまうかもしれません。

不動産投資は、家賃収入を主とする長期的に安定的な収益を得ることに適した投資方法とされています。節税はあくまでも付加価値として捉え、本来の目的である資産形成に有効な運用を心掛けましょう。

7.不動産投資の税金対策は「GALA NAVI」で知識を付けることから

資産形成をする上で大切なことは、正しい知識を付けながら運用することです。世間にあふれる「誰でも不動産投資で節税できる」「節税したいなら賃貸経営を始めよう」といった宣伝文句に踊らされず、正しい情報を見極めましょう。

FJネクストは、培ってきたノウハウをもとに「GALA NAVI」のさまざまな情報を更新しています。サイト内の「お役立ちコラム」では、不動産投資の基本的な知識からリスクや注意点、狙い目のエリアなど、幅広いテーマを取り扱うコラムを発信中です。

不動産投資では、検討段階や準備段階のタイミングだけでなく、運用中も情報収集が欠かせません。ぜひGALA NAVIに無料登録してご活用ください。

8.まとめ

不動産投資では、売買時だけでなく運用中にも各種税金が発生します。課税所得を減らして節税するポイントは、経費計上や減価償却、損益通算などの会計処理です。

また、青色申告で確定申告することで、最大65万円の控除が受けられます。ただし、特別控除を受けるためには、記帳方法や事業規模、納税方法といった要件があるため、自身のケースを把握しておきましょう。

節税は不動産投資の魅力のひとつですが、節税だけを第一目標に掲げての運用はおすすめできません。落とし穴を避けながら成功への道を進むために、正しい知識と学び続ける姿勢が大切です。登録費・年会費ともに無料の「GALA NAVI」で、鮮度の高い情報をいち早くキャッチしましょう。

株式会社FJネクストが運営しております。

資産運用型(投資用)マンションの多面的なメリットやリスク回避方法などはもちろんのこと、

資産運用・ライフプラン、マネーや不動産投資に関する身近なテーマから豆知識など、

さまざまな内容のコンテンツを随時発信してまいります。

また会員登録していただいた皆様にはここでは手に入らない特別な情報もお届けしております。

より多くの皆さまの資産運用・ライフプランニングに役立つサービスとして、ご活用いただけましたら幸いです。

関連記事

不動産投資・マンション投資 人気コラム

-

2024年07月31日(水)

「ローン特約」って何?不動産売買でよくあるトラブルとローン特約のメリット・デメリット

不動産購入にあたって予定していたローンが不成立になった場合、契約を解除して不動産売買契約を白紙に戻すことができるのが「ローン特約」です。ローン特約については、条件をめぐってトラブルが発生することもあります。そこで、トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをご紹介します。

-

2023年07月13日(木)

不動産投資に魅力を感じながらも、失敗に対する漠然とした不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、まず不動産投資における失敗の定義や、…

-

2022年12月15日(木)

【不動産投資におすすめの地域4選】失敗しない地域・物件の選定方法とは?

不動産投資による失敗を防ぐには、地域の選定が重要なポイントです。不動産投資に適した地域を選定できれば、安定した家賃収入を得られる可能性が高まります。とはいえ、…